2018年,新中国历史上第一所由社会力量举办、国家重点支持的新型研究型大学——西湖大学诞生。5年后,在这块创新的土壤上,一系列年轻人的原创科研项目正在开花结果。

国际著名生物学家施一公的名字与西湖大学紧紧连在一起,在此之前,他曾是美国普林斯顿大学分子生物学系历史上最年轻的终身教授,曾出任过清华大学副校长。而在他心中,创办西湖大学是大时代的大责任。

【资料图】

【资料图】

这位享受跑步乐趣的大学校长隔几天就会跑一个半程马拉松,对他来说轻轻松松。而在这场教育领域的“马拉松”中,他也正在加速前进。施一公说,可能自己急了点,但时不我待,国际局势瞬息万变,中国科技实现自立自强必须往前移10年甚至20年。“或许有人会说,就凭一个小小的西湖大学就想改变世界吗?我反问一句,为什么不能?但如果想都不敢想,又怎么可能改变世界。”

西湖大学要培养什么样的学生?

2022年,西湖大学迎来首批60名本科生,就此开始本科生教育新模式的探索。施一公说,西湖大学本科生招生理念是“一人一策”,每一个学生一个培养方案,一个学术导师。在他看来,每个人都可以脱颖而出,学校要为学生创造条件,而老师要了解学生的性格、特点。

在西湖大学,施一公也教本科生,而且明年将重点给本科生上课。他认为鼓励成为“乖孩子”的教育方式实际上抑制了很多中学生、大学生的创新能力。同时他认为不管染黄头发还是戴戒指,这些都不是判断学生的依据,“对方能不能成为一个优秀的科学家,关键看他怎么想。”施一公说,任何国家、任何社会一定有一批人,他们的目标,不是本科毕业后就业,而是攻读研究生,在数学、物理、化学、生命科学、工程等各个分支继续深造,为国家和人类去探索科学的前沿,“这一批人的存在,会让社会不断进步。”

今时今日,我们的大学到底应该培养什么样的学生?在施一公心中,大学绝不是仅仅培养技能,更要注重对学生价值观的培养。

“西湖大学要培养学生的社会责任感,这不是空话。西湖大学有2万多位捐赠人,有公务员捐出毕生积蓄,有已经退休的海外留学生把房产也捐给了西湖大学。这种捐赠行为,这种个人、企业和政府共同创办一所大学的做法,值得学生们感恩、借鉴、学习。”

在很多人心里还有一个问号,那就是西湖大学的一系列创新办学理念能否促进大师的产生?对此,施一公认为,现在做结论为时尚早。

“今年西湖大学的本科生才一年级,博士生招生是第七届。但我有十足的信心,西湖大学会有一批博士脱颖而出。因为在培养的过程中,我们考虑到了社会责任感、思辨能力、同理心,尊重自己也尊重别人等等价值观和行为规范。我认为他们更加平衡,机会也就更多。”

敢想才能改变世界

施一公是普林斯顿大学分子生物学系最年轻的终身教授,2008年他放弃国外优厚待遇毅然回到祖国发展,在清华大学任教。2018年,在出任清华大学副校长近3年后,他再次做出人生的重大选择,成为西湖大学校长。

创办5年来,西湖大学引进了200多位科学家,其中90%由海外引进。吸引他们的,究竟是施一公本人、西湖大学的未来,还是中国科学事业的未来?

“我觉得更多的是对中国发展的肯定和对自己未来发展机会的追求。过去10年,回国的人越来越多,层次越来越高,这是一个大趋势。对于西湖大学而言,他们也很看好我们的文化,在我们的校园,可以在平等的学术氛围中自由地交流。”

2020年初,周强实验室团队首次解析出新冠病毒细胞表面S蛋白受体结合结构域与细胞表面受体ACE2全长蛋白复合物的三维结构。2021年,吴建平团队首次解析精子活化开关CatSper通道体。在《自然》杂志最新发布的2021年度年轻大学自然指数中,西湖大学成为上升最快的25所年轻大学中最年轻的一所。

施一公表示,他并不清楚西湖大学2022年发表了多少篇文章,比2021年进步多少,但是他知道西湖大学从创校以来,在哪些方面做出了有世界级影响的成果。

“我知道我说出来会被喷,小小的西湖大学,想凭几百个博士生导师、一两千博士生改变世界吗?我反问一句,为什么不能?能不能做到我不知道,至少我在拼命地努力。如果想都不敢想,就没有任何可能。”

施一公认为,正是这样的理想和使命感,使得很多人愿意来西湖大学,愿意全力以赴地探索。

坚守理想是“本性难移”

早在2008年施一公从美国回国时,他就给自己确定了四个科研方向,每一个都极具挑战性。尽管担任西湖大学校长后要负责许多事务性的工作,但施一公始终没有放弃他的科研理想。近年来他的科研团队接连取得世界瞩目的成果:2017年首次解析第一个人源剪接体结构,2021年首次解析次要剪接体高分辨率三维结构,阿尔茨海默病致病机理及相关核心蛋白三维结构和功能研究持续推进。

“作为一个从来没有离开过实验室的科学家,有这么多需要我去斡旋的事务性工作,实际上是我最大的纠结。我告诉自己,这样做可能我的实验室和我个人吃一点小亏,我的学生付出一点代价,但会让西湖大学做得更好一点,往前走得更快一点。”

除了当下的纠结,在人生道路上施一公还遇到过委屈、挫折、失败,也曾彻夜未眠甚至掉头发、出现斑秃,但56岁的他依旧保持着内心的理想主义。

“崩溃的时候也会火山爆发,感觉比想象的还要难,非常委屈,也会抑郁,但都不会持续很长时间,一两个小时常有、一两天很少、一两个礼拜不可能。我有自我安慰的办法,实在不行就‘阿Q’一下,我甚至会想,地球不是就这个小蓝点吗,何苦呢,让自己放开吧,这样一想真的会完全释怀。”

已过天命之年,未来的他能否还保持着充沛的激情?作为一个现实的理想主义者,他笑称自己是“本性难移”。

“其实我也已经改变很多了。2015年之前,我觉得为了理想,不仅是目标不能放弃,中间的路径也要按自己设计得走。现在我会更多地反思,我的做法会不会给别人带来不便。为了最后的目标和理想能实现,哪怕绕一点弯路、多走一些路都可以。”

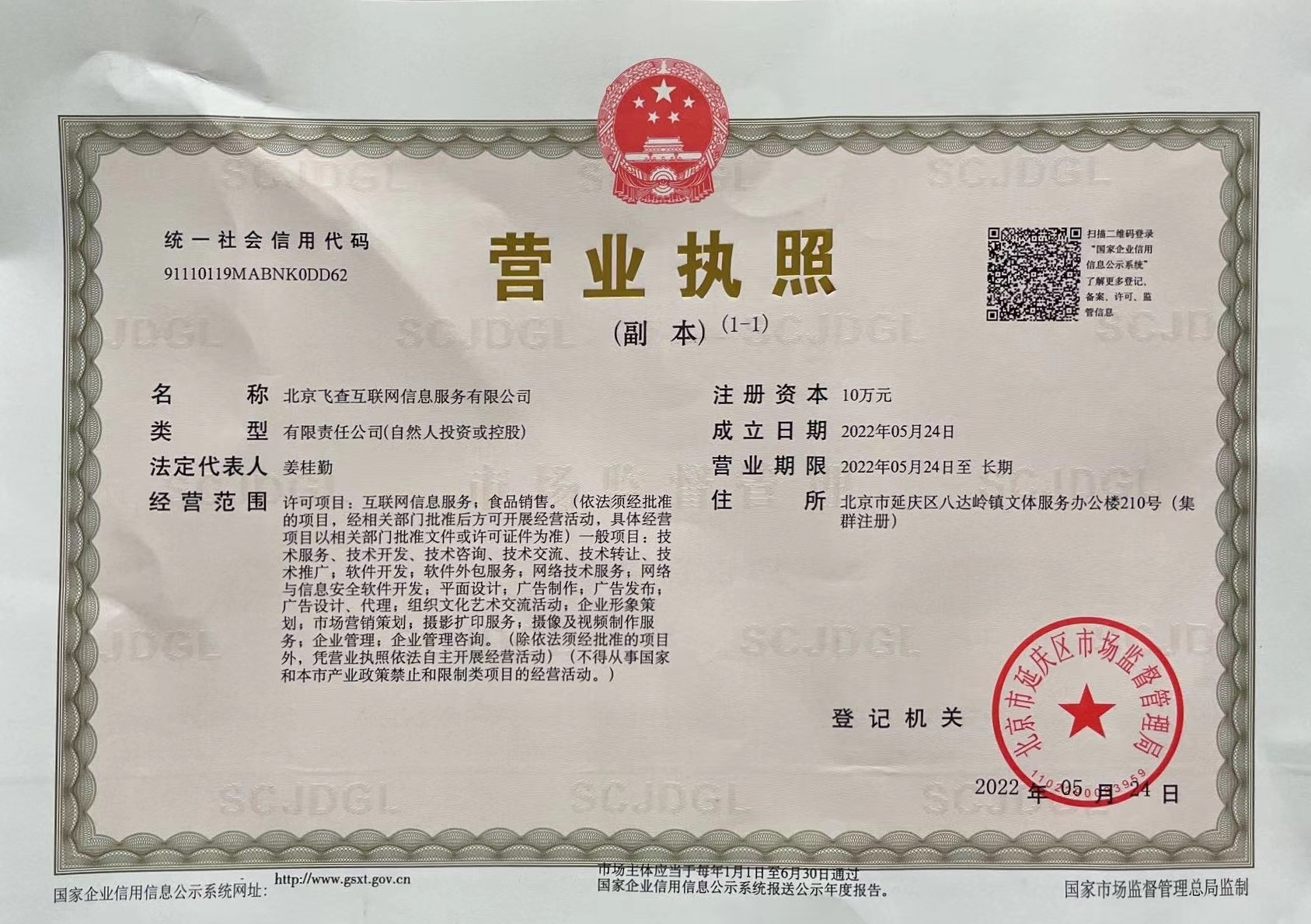

营业执照公示信息

营业执照公示信息